« Merde à Dieu ! » Art et liberté d’expression

"Merde à Dieu !"

Ces mots sont ceux qu’un adolescent grave au couteau, en 1870, sur les bancs de la promenade publique de Charleville, sa ville natale, « ville superbement idiote » où grouillent des « bourgeois poussifs qu’étranglent les chaleurs »…

Bien qu’attribués à Arthur Rimbaud (et tenant une place insistante dans les biographies et les commentaires), faut-il considérer ces trois mots comme constitutifs de l’œuvre poétique d’un auteur majeur de la modernité ? Fait-il partie du corpus rimbaldien ?

(O.G. portrait imaginaire d'Arthur Rimbaud )

Cela reste discutable. Le geste ressortit plutôt à l’art urbain, au graffiti d’un garnement, au tag d’un révolté… Peut-être pourrait-on le rattacher à ce qu’on nommerait aujourd’hui une performance ?

Du reste, si les commentateurs s’en délectent, c’est parce qu’on trouve dans certains poèmes comme Les Premières communions (1871) d’autres « blasphèmes » :

Christ ! ô Christ, éternel voleur des énergies,

Dieu qui pour deux mille ans vouas à ta pâleur,

Cloués au sol, de honte et de céphalalgies,

Ou renversés les fronts des femmes de douleur.

L’hypothèse que je voudrais défendre est très simple. La censure qui s’exerce, aujourd’hui comme hier contre l’art, la culture et la liberté d’expression tourne souvent autour du blasphème (les caricatures de Mahomet, Charlie-Hebdo, etc.). Et l’on voit bien que même lorsqu’il s’agit d’autre chose (la sexualité, dans le cas de Tree, le plug anal de McCarthy déboulonné place Vandôme), c’est bien de la mouvance religieuse (les intégristes catholiques, la « manif pour tous », etc.) que part la réaction.

Les censeurs sont les observants de différentes religions (chrétienne, musulmane…). Or, ce qui est frappant, c’est qu’on puisse également parler d’obscurantisme. Les fanatiques, en l’occurrence, s’attaquent à des œuvres ou à des gestes artistiques dont ils semblent incapables de reconnaître le contenu spirituel. J’emploie ce mot, « spirituel » sujet à caution, dans un sens très large et très vague (le « spirituel dans l’art » de Kandinsky, par exemple[1]).

On pourrait parler de contre-sens (à entendre la défense des artistes, eux-mêmes parfois croyants…). Mais ne cherchons pas à savoir si les artistes sont catholiques ou non. Ce qui peut s’entendre c’est qu’ils sont spirituels, au sens étymologique. Esprit de pneuma (en grec) ou de ruah (en hébreu), c’est à dire animé par le souffle, le vent. Et, comme on dit dans la bible, « l’esprit souffle où il veut »… Donc, d’un côté des artistes qui ont du souffle, de l’autre des thuriféraires bornés que leur sens de la morale (des bonnes mœurs) étouffe.

Charles Olson (1910-1970), grand poète américain (Black Montain College, etc.) a écrit son premier poème (vers 1945) intitulé « La vraie vie d’Arthur Rimbaud » :

L’anti-Faust s’écrire :

Voyez, voyez, c’est la merde du Christ qui salope le fondement !

Maudit, maudit, maudit soit le Christ, avec sa Croix.

Car Arthur Rimbaud, lui, savait aimer.

Une des premières choses qu’il aima ce fut la barque des tanneurs

qu’ils prennent pour rejoindre leur radeau ancré sur la Meuse

et y mettre leurs peaux à tremper.

Il aima deux citronniers au Bois d’Amour

Sur les franges de sa ville des Ardennes.

Il aima Izambard son professeur.

Puis il découvrit la verge

avec laquelle pissa Christ avant (oui, Lui) de grimper à la poutre

et de pomper entièrement le sang

qui fait s’ériger la verge.

Ithyphaliques et pioupiesques :

Par le sexe s’en vint donc le poète.

Ce fut péché, la souillure qui, petit, lui fit choc.

Première Communion. Lisons :

« Toute l’affection et la chaleur de son cœur ne trouvant nul

exutoire au foyer il les reversa sur le Jésus Christ qui,

mourant pour le sauver, lui donnait plus d’amouyr

qu’il n’en avait jamais reçu de sa mère. »

On raconte qu’il s’attaqua à un groupe de garçons plus grands

que lui quand il les vit jouer avec l’eau

bénite dans les fonts à la porte de l’église, et s’asperger

l’un l’autre avec.

L’anthropologue écrit : L’eau bénite vient en droite ligne de l’urine.

Résultat : « Je suis celui qui deviendra Dieu. »

Arthur Rimbaud était à 16 ans paré pour le déréglement de tous les sens

Prêt pour le divin fatal anéantissement.

Passons sur son arrivée à Paris, ses amours avec Verlaine

l’écriture des Illuminations à 17 ans

le temps des hashishins (des Assassins, comme il dit)

sinon pour noter que les violences dans sa vie

et la fureur des visions qu’il eut de Dieu

révèlent une nervosité rivée serré, la tension du dos d’un porteur de Croix,

la raideur de pierre que requièrent Paul et tous ses papes.

Rimbaud est en son Supplice, l’imagerie est la même

le reniement la preuve, il est, lui aussi, cet amant crucifié.

N’obscénarisons pas, malgré notre exaspération,

car la beauté n’a pas encore été déformée,

ce garçon est toujours poète, son corps intact.

C’est là l’anti-martyr, l’anti-saint, ne pas s’y méprendre :

impossible de considérer qui que ce soit d’aussi sérieux,

d’aussi impliqué qu’Arthur Rimbaud.

La vie entière est religion, c’est la suprême

morale des modernes : RIMBAUD LE MOT.

Il nous faut reconnaître le traquenard : nul ne confesse Dieu plus

que nous qui gribouillons des Merde à Dieu.

Le virage se produisit quand il eut 18 ans :

l’Époux Infernal et la Vierge Folle est l’un des

premiers chapitres d’Une Saison en enfer à avoir été écrit,

sinon le tout premier, en avril 1873.

Abrupt, il rejetait son amour : « J’ai aimé un porc ! »

Il profanait, comme pour Christ : « Ne me rappelle pas le goût de la merde. »

« La débauche est bête, le vice est bête. »

Il y eut deux tentatives d’exorcisme, toutes deux dans la grande de la ferme de Roche.

D’abord il rédigea le testament, écrivant au calme pendant

que le reste de la famille s’affairait aux travaux des champs.

(Le livre fut interrompu par Verlaine, Londres et Bruxelles :

à Roche il était obligé de faire dix kilomètres à pied pour aller boire.)

Livre Païen ou Livre Nègre : revenir avant le Christ.

Nègres et païens ne sont pas couverts de l’excrément

mais lui, Arthur Rimbaud n’en était pas lavé, se savait pris au piège :

Christ tenait ferme

Que le livre soi.

D’autre aussi ont lutté pour être libres.

Il importe de noter qu’il publia le livre. Il envoya des exemplaires.

Il suivit les exemplaires à Paris. Et qu’advint-il ?

Les amis le traitèrent de sodomite

Ce gamin cet amant ce poète. Il avait tailladé les mains de Verlaine

avec un couteau. Il avait juré de se tatouer le visage.

Ce sont là actes sexuels d’instinct, rien qui permette de juger.

Mais les enfants du Christ le jugèrent.

Lui, son apologie aux lèvres, eux le renièrent.

C’est alors qu’il s’en revint à pied à Roche

et brûla tous les manuscrits en sa possession,

toutes les lttres qu’il avait reçues, tous ses livres,

et tous les exemplaires d’auteur d’Une Saison en Enfer qu’il n’avait pas distribués.

« Merde pour la poésie ! »

(Texte américazin publié dans Boxkite : A journal of writing et poetics. Number ¾, 2003. Monogene, Sydney, Australia. Traduxion : Auxeméry, 2004.)

Les mots sur lesquels se terminent l’extrait de ce poème sont eux de Rimbaud, et tout aussi apocryphe que ceux du titre de cet article (« merde à Dieu »). Ce sont des propos rapportés par le docteur Beaudier qui le soignait.

Dans cette phrase qui serait l’une des dernières retenues de Rimbaud, se donne à entendre le renoncement à la littérature et, plus précisément, le passage de la littérature à la vie. Une expérience de la vie après la littérature. L’art étant toujours ce qui rend la vie plus intéressante que l’art.

J’ai cité cet extrait parce qu’il met en évidence que Dieu intéresse Rimbaud au moment même où il lui dit « merde ». On pourrait même parler d’un dialogue de Rimbaud avec Dieu (mais je soupçonne ici que je me rapproche de la thèse claudelienne d’un Rimbaud mystique et ce n’est évidemment pas dans la direction d’une récupération religieuse, catholique, qu’il s’agit d’avancer).

Simplement, il faut avoir pris, à un moment donné, la mesure de Dieu pour le faire mourir. De même Nietzsche, peut-être, lorsqu’il proclame la mort de Dieu dans le Gai savoir et dans Zarathoustra. Reconnaître que la production du religieux (les textes révélés, les églises, la liturgie) est une production humaine considérable encore qu’inadaptée, dépassée, usée… Le refus d’admettre la mort de dieu vient d’une anxiété que certains, visiblement, trouvent insupportable. D’où l’accusation de blasphème.

Ce qui est intéressant, c’est de situer le blasphème non du côté d’un rapport au religieux, (des théologiens s’en sont chargé) à commencer par Paul Claudel qui cannonise Rimbaud, etc.

Antonin Artaud, dans le film de Dreyer : Jeanne d'Arc

Lorsque l’émission radiophonique d’Antonin Artaud Pour en finir avec le jugement de Dieu a été censurée par l’ORTF (en 1948 – la diffusion ne sera autorisée qu’en 1973), il s’est trouvé un père dominicain pour prendre sa défense…

deux dessins de Maurice Henri (sur l’un d’entre eux, Artaud brise la croix avec la bénédiction de l’Eglise)

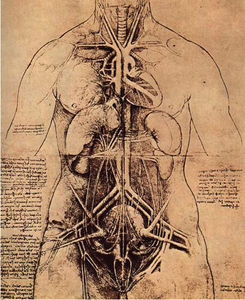

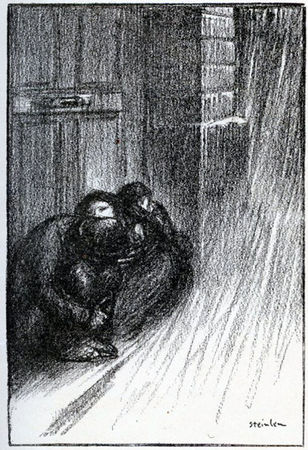

Ce qui est une intuition artistique formidablement intéressante, chez Rimbaud (mais aussi chez Artaud), c’est ce geste blasphématoire d’associer dieu aux excréments. En l’occurrence, l’urine du bénitier (dans le texte de Charles Olson) ou, chez Artaud, la merde. Merde à dieu, ce n’est pas que de la rhétorique. La merde est là.

Fécalité. Dieu = Être = Merde

Certes, le blasphème est du côté de l’enfer (il est donc encore inscrit dans une vision métaphysique). « Une saison en enfer », il y a bien, comme chez le Baudelaire des Fleurs du mal (avec ses poèmes à Satan) une transgression mais, enfin, même si ça parle de la relation amoureuse avec Verlaine (« vierge folle »), ce n’est pas la Gay pride ! Les esprits libres (ou les libres penseurs) de la fin du XIXe siècle conservent la terminologie d’un pouvoir religieux qu’ils abominent… Ils inversent les valeurs, il dérèglent les sens, mais les valeurs persistent, ainsi que les sens (le bon sens).

Je n’approfondis pas les cas Rimbaud ni Artaud, dont il faudrait voir au profit de quoi (de quel autre dieu), ils disent « merde » à Dieu.

Je voudrais simplement évoquer deux cas récents qui ont opposé la bien-pensance religieuse, à des artistes qui ont eux aussi, à leur façon, dit : « merde à Dieu ».

Il me semble que ce qui intéresse ces artistes (un plasticien et un metteur en scène), c’est entre autres (indépendamment de leur propre rapport à la foi, à la théologie ou à la religion) la dimension spectaculaire du blasphème. Je prends le mot spectaculaire dans son étymologie et sans y projeter de jugement de valeur. (Il est normal qu’un artiste recherche le spectacle : de la visibilité et, éventuellement, de la publicité.)

Ce qui est certain c’est que le scandale (encore un terme religieux, faut-il rappeler qu’il est écrit dans la bible : « malheur à celui par qui le scandale arrive » ? Étymologie, le skandalon est un caillou sur lequel on bute : la pierre d’achoppement, un caillou dans la chaussure) est toujours, dans l’histoire de l’art, un signe, un jalon. Le caillou du scandale est la pierre blanche (ou noire) qui marque un événement considérable. L’histoire de l’art s’écrit avec ces petits cailloux.

Christ-piss de Serrano (œuvre de 1989)

Andres Serrano (né en 1950) est un portraitiste minutieux.

Il souhaite rendre compte, sans parti pris, de groupes humains marginaux : des « nomades », des membres du Ku Klux Klan, des adeptes de pratiques sexuelles extrêmes. Il génère, suivant le même dispositif de prise de vue (frontalité, centralité, netteté, proximité du sujet photographié sur un fond de couleur criarde) des photographies par lesquelles il souhaite pouvoir rendre compte d’une communauté ou de la mortelle condition humaine (ses portraits réalisés dans une morgue).

Andres Serrano, Comédie française

Andres Serrano, Morgue

Il n’y a pas d’image interdite. On ne peut que s’interdire de voir. Ce que la société occidentale a pris soin de cacher, d’euphémiser, d’aseptiser, Serrano l’expose justement et sans concession : « Serrano nous sollicite de regarder ce que nous préférerions ne pas voir », écrit Daniel Arasse.

Andres Serrano, History of Sex

L’œuvre a suscité de vastes polémiques aux Etats Unis.

En 1911, un tirage appartenant à la collection Lambert est vandalisé à Avignon.

Andres Serrano devant le Christ-Piss vandalisé

Pour le Christ-piss de Serrano, ne pas oublier que l'étymologie du mot "urine" est la même que celle du mot "or" : aurum (en latin)

L’or de l’urine, visuellement, est aussi splendide que celui des icônes byzantines…

C’est bien l’idée, le « concept » artistique de l’urine qui gène les censeurs.

Alchimie de la douleur (Baudelaire)

Rimbaud. Merde à Dieu. Merde à la poésie.

Le blasphème permet à Serrano de transcender son medium, de sortir de la photographie pour atteindre une nouvelle efficacité de l’art. C’est un performatif. Un spectacle. Une performance.

Andres Serrano, Shit (exposition à la galerie Yvon Lambert, Paris, 2008)

Roméo Castellucci Sul concetto di volto nel figlio di dio (« Sur le concept du visage de Dieu »).

Le 20 septembre 2011, au Théâtre de la Ville, à Paris, première de la pièce de Roméo Castellucci Sur le concept du visage du fils de Dieu, spectacle créé, l’été 2011 au festival d’Avignon :

« Dans la pièce de Roméo Castellucci, un vieil homme est victime d’incontinences incontrôlées, il répand sur son lit et sur le sol des litres d’excréments [dont l’odeur atteint l’ensemble des spectateur]. A ses côtés, son fils prend soin de lui, mais finit par s’épuiser et à s’en remettre à une immense figure du Christ, qui domine la scène, en se plaquant contre ses lèvres. A cet instant, un liquide sombre dégouline sur l’image du Christ, qui se gondole et se déchire ».

La pièce (ou la performance) se déroule sous le regard d’un « Christ impassible », celui du tableau d’Antonnello da Messina : Le Sauveur du Monde, reproduit en format géant.

Tout au long de sa programmation, la pièce subit les attaques de plusieurs groupuscules extrémistes catholiques et d’extrême-droite, tels que l’Action française, le Renouveau français, France Action Jeunesse, les catholiques intégristes de l’institut Civitas, le Mouvement de la jeunesse catholique de France (MJCF). À savoir, les mêmes qui s’en étaient pris, au mois d’avril, à la photographie d’Andres Serrano à Avignon.

Depuis le début de l’année 2011, les groupes du Renouveau français et de Civitas multiplient leurs actions. C’est un millier d’adhérents qui constitue le gros des troupes et rassemble essentiellement des cathos intégristes proches de la Fraternité Saint-Pie-X fondée par Mgr Marcel Lefebvre, un temps dissidente de l’Église officielle.

Intervention de jeunes perturbateurs catholiques durant le spectacle de Castellucci

Lors de certaines représentations, deux activistes sont parvenus à se planter au balcon en menaçant de verser de l’huile de vidange sur les spectateurs qui attendaient l’ouverture des portes. Ces actes d’obstruction se manifestent aussi dans le hall d’accueil, où plusieurs d’entre eux tentent de barrer l’entrée du Théâtre de la Ville et lancent des fumigènes.

Au bout d’un quart d’heure de représentation, une demi-douzaine de jeunes militants qui avaient réussi à s’infiltrer se détachent des gradins et se précipitent sur la scène. Ils renversent une partie du décor et déplient une banderole « La christianophobie, ça suffit !». Tels des pénitents, ils s’agenouillent, bras-dessus, bras-dessous, en chantant des cantiques. Le public, avisé sur la petite nature de ces activistes, et non sans provocation, leur crie par défit : « A poil ! A poil ! », tandis que d’autres hurlent qu’il faut dégager ces « fascistes ». La police en grand effectif déboule alors pour déloger de force mais sans violence les troublions.

Ce qu’il y a de nouveau, par rapport aux siècles passés (fin XIXe, début XXe) c’est que l’ordre, le pouvoir, la police sont du côté des blasphémateurs… Paradoxalement, il se pourrait que ce soit là le piège. Les dissidents, les révoltés, les terroristes sont hors la loi (comme étaient Baudelaire, Flaubert, Zola, Rimbaud ou Artaud précédemment). C’est une question que je pose. Quelle est l’efficacité (technique, artistique, morale, politique) d’un « blasphème » protégé - sinon soutenu - par le pouvoir en place ?

Sur le concept du visage de Dieu, Roberto Castellucci

Un an plus tard, le 13 novembre 2012, suite à une représentation de la même pièce au Théâtre de Maillon, à Strasbourg, l’association « Avenir de la Culture » (sic), qui se présente comme un rassemblement de laïques catholiques, porte plainte contre X pour « Blasphème pour Dieu ». En Alsace, le droit local permet encore cette qualification surannée (Article 166). L’Église catholique de France déclare « Nous ne la considérons pas comme blasphématoire car il n’y a pas de volonté de souiller le visage du Christ, il s’agit d’une mise en scène des souffrances de l’être humain… Ce qui est compatible avec la doctrine chrétienne, ainsi il n’est pas blasphématoire de crucifier Jésus».

Roméo Castellucci :

« Cela ne concerne pas le public, mais la réaction très violente et agressive de quelques-uns qui n’ont pas vu le spectacle et qui ne savent donc pas de quoi ils parlent. En revanche, beaucoup de catholiques ont vu mon spectacle et l’ont aimé. Ces problèmes concernent plus la société française et il ne m’appartient pas de les commenter. Sur le Concept du visage du fils de Dieu a par exemple été joué en Pologne, pays très catholique ; les réactions et les rencontres avec le public y ont été magnifiques. D’ailleurs, en général, les réactions diffèrent peu selon les publics – je parle du vrai public, celui qui a vu le spectacle – ou les pays dans lesquels nous jouons. »

La contestation du geste artistique ne relève donc pas ici comme pour Serrano d’une censure à proprement parler mais d’une intolérance d’une partie de la population. Non pas des usagers (les manifestants ne sont pas des spectateurs de théâtre ni d’exposition). Ils ont été alertés par leurs organisations et ont monté des actions violentes, destructrices, agressives contre les œuvres et leur public.

Telle est la forme de censure à laquelle nous sommes confrontés. Elle est dangereuse car elle influence les programmateurs.

J’aurais également pu parler du cas d’Eric Pougeau, exposé au Frac Lorraine (dans le cadre de l’exposition l’Infamille) il y a quelques années et du procès intenté par les groupuscules d’extrême-droite qui s’en est suivi.

Eric Pougeau, exposition L'Infamille, Frac Lorraine

Le fait que ce soit les défenseurs de la famille qui se sentent attaqués par ces œuvres quasi-conceptuelles (dans le cas d’Eric Pougeau) est tout à fait symptomatique. Ce n’est pas d’iconoclasme qu’il s’agit (puisqu’il n’y a même pas d’image). La question esthétique rejoint ici la question morale. La République est accusée de décadentisme parce qu’elle soutient (finance) des artistes pervers et décadents. Ce soutien, accordé du bout des lèvres, devient un enjeu politicien. Les politiques sont pris entre deux « devoirs », celui de montrer qu’ils résistent à l’extrême droite (et à l’intégrisme) et celui de ne pas se mettre leur électorat à dos. Je ne suis pas sûr qu’ils aient l’intelligence de leurs décisions. Je crois plutôt qu’ils doivent lutter contre leur mauvaise conscience et que cela n’est pas sans produire quelques courts-circuits neuronaux. J’ai pu l’observer moi-même, siégeant au CA du Frac Lorraine, la réaction terrifiée des décideurs politiques (à l’époque « de gauche »). Elle fait froid dans le dos.

[1] "Lorsque la religion, la science et la morale sont ébranlées et lorsque leurs appuis extérieurs menacent de s’écrouler, l’homme détourne ses regards des contingences externes et les ramène sur lui-même ; la fonction de la peinture devient alors d’exprimer le monde intérieur de l’individu, autrement dit son monde spirituel."

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F7%2F471308.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F48%2F14%2F550132%2F44488911_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F05%2F28%2F550132%2F33824091_o.jpg)